デジタルと参加型で変える日本の森林保全

日本は、森林面積が国土の約3分の2を占める世界有数の森林国です。

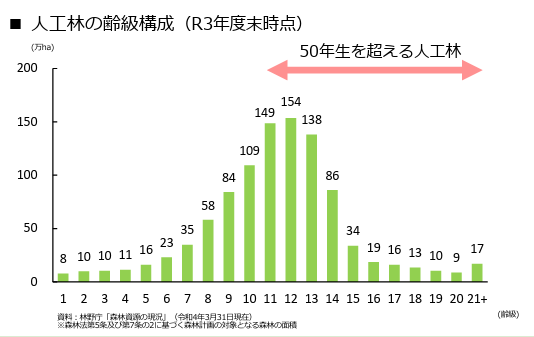

その森林面積のうち約4割が人工林で、その人工林のうち6割が50年生を超え、本格的な利用期を迎えています。

また、樹齢50年になると木の成長が鈍化し、二酸化炭素の吸収量も減るため、森林の新陳代謝も大きな課題となっています。

再造林をめぐる状況(林野庁)P5より引用

(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/attach/pdf/250519-4.pdf)

そしてもう1つ注目したいのが、森林を伐採した後の再造林が進んでいない現状です。

その理由として、半数以上の森林所有者が「伐採の収入で伐採の費用や再造林の費用がまかなえない」ことを挙げています。

日本の森林保護と再生は、環境保護と災害対策の両面での重要な課題と言えます。

前回は、災害予測へのAIの活用などについて書きましたが、今回のコラムでは、森林保全を中心とした災害対策の取り組み事例について書きたいと思います。

災害対策における森林保全の重要性

森林が持つ機能は「緑のダム」とも呼ばれ、自然の力を利用した防災・減災策として注目されています。

森林が土砂災害や水害を防ぐ主な意義は、以下の2点です。

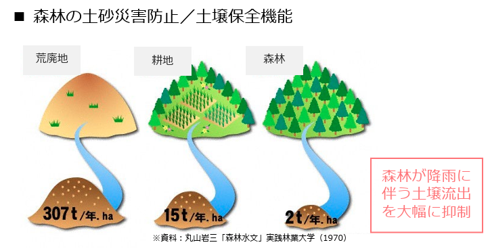

①土砂災害防止/土壌保全機能

樹木の根が地中の土を絡み合わせ、土壌をしっかりと固定します。これにより、豪雨などで地盤が緩んでも、土砂が崩れ落ちるのを防ぐ効果があります。また、地表を覆う落ち葉や下草は、雨粒が直接地面に当たるのを和らげ、表土が流されるのを防ぐ役割も果たします。

再造林をめぐる状況(林野庁)P3より引用

(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/attach/pdf/250519-4.pdf)

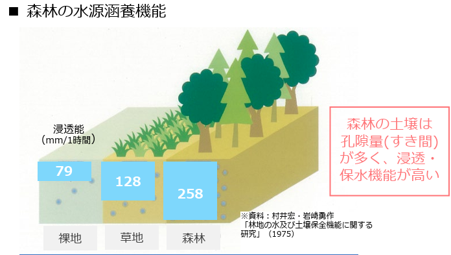

②水源涵養機能と水害緩和

森林の土壌はスポンジのように水を吸収し、蓄える能力に優れています。

これにより、雨水を一時的に貯留し、ゆっくりと河川に流出させるため、大雨が降った際の河川の急激な増水を抑え、洪水の発生を緩和します。

また、森林の土壌はすき間が多く、浸透・ 保水機能が高いという特長も持っています。

森林の土壌が雨水をスポンジのように吸い込んで、水質を浄化し、洪水を緩和する働きがあるのです。

引用:林野庁「再造林をめぐる状況」P3(2025年11月時点)

https://www.rinya.maff.go.jp/j/kanbatu/attach/pdf/250519-4.pdf

ヤマハ発動機の「RINTO」

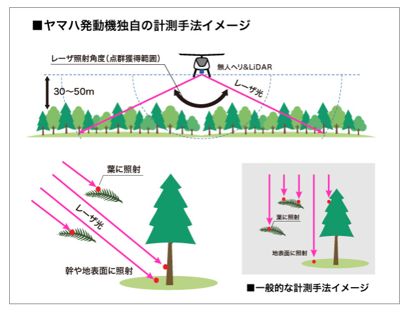

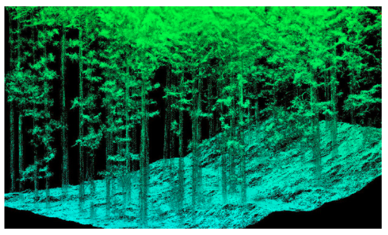

ヤマハ発動機の「RINTO」は、ドローンよりも飛行時間の長い産業用無人ヘリコプターにLiDAR(レーザー光線を使った測量技術)を搭載し、高精度な森林情報を取得するサービスです。

上空からの計測だけで、幹や地表面を含む森林内部を3次元デジタルデータ化し、木々1本ごとの位置情報、樹高、幹直径、材積、樹種などがわかります。

RINTO 森林計測サービス(ヤマハ発動機)より引用

(https://www.yamaha-motor.co.jp/ums/forest/services/survey/)

この森林の見える化によって、伐採可能な木々のデータを把握でき、伐採のための事前調査コストも削減できます。

日本の森林の課題を解決するサービスの一つだと思います。

参照:RINTO 森林計測サービス(ヤマハ発動機):2025年11月時点

https://www.yamaha-motor.co.jp/ums/forest/services/survey/

参照:3D点群動画:森林内部までデジタルデータ化(ヤマハ発動機公式チャンネル):2025年11月時点

https://www.youtube.com/watch?list=TLGGE5kXvPGf0x0xNjA5MjAyNQ&v=XmCGm4iUz8Q

企業が取り組んでいる森林保全活動の一例

多くの企業が、CSR(企業の社会的責任)やESG(環境・社会・ガバナンス)経営の一環として、植林や木の循環につながる活動に取り組んでいます。

それらの例をいくつか紹介します。

①ホンダの森林保全活動

豊かな森を次世代へ引き継ぐため、事業所周辺の地域で従業員や家族、OB・OGが森林保全活動を35年以上にわたり実施しています。森林活動のホームページでは、森林の現状や課題もわかりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

②コメダ珈琲店の「コメダの森」

フランチャイズオーナーや、コメダファン組織「コメダ部」のメンバーも一緒に森を保全して、土砂災害を防ぐための植林や森林管理を行っています。本店の壁やテーブルに使われている木材は、コメダの森の木から作られています。

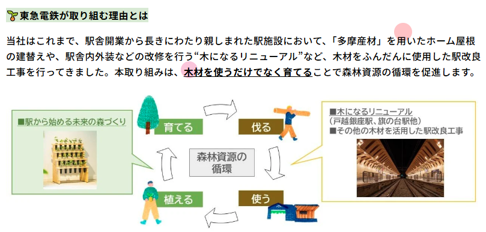

③東急電鉄の「SOCIAL WOOD PROJECT」

木を伐り、使い、育てて循環をつくることによって、脱炭素にもつながり、木も人も生きものも、いきいきと暮らせる豊かな世界になるというコンセプトの活動です。2015年から、脱炭素・循環型社会の実現に向けた環境施策の一環として、木を活かした駅リニューアルプロジェクト「木になるリニューアル」を行っています。

参照:森林保全活動(HONDA):2025年11月時点

https://global.honda/jp/philanthropy/forest/

参照:コメダの森(コメダ珈琲店):2025年11月時点

https://komedacomestrue.komeda.co.jp/komedanomori/

参照:SOCIAL WOOD PROJECT(東急電鉄):2025年11月時点

https://ii.tokyu.co.jp/withheart/socialwood_project

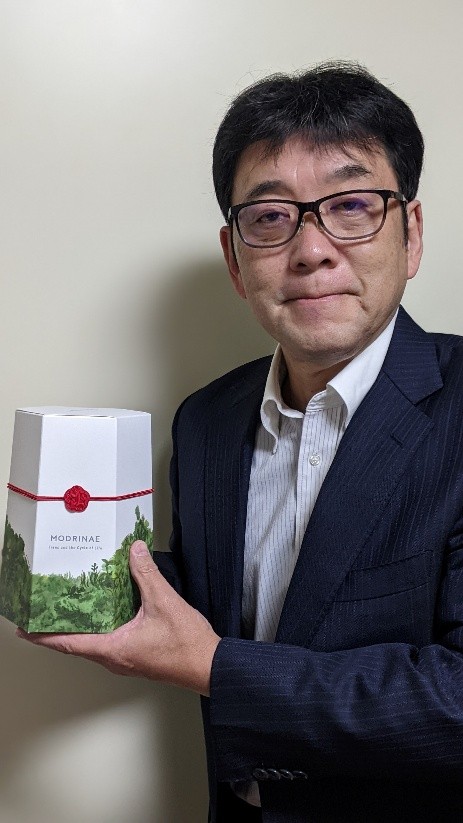

ソマノベースの「MODRINAE(モドリナエ)」

数ある森林保全活動の中で、私が特に注目しているのは「MODRINAE(モドリナエ)」というサービスです。

これは、どんぐりから木の苗を育て、自分が育てた観葉植物として手元で同じ時を過ごし、二年後には苗木を森に戻すというものです。自分が育てた苗木はその地で何十年、何百年と生き続けます。

観葉植物初心者でも安心して育てることができるように、樹木医へのLINE相談もできます。

また、育て終えると、苗木が戻った山々で取れた木を使った木材製品を購入することができるという森林循環も実現しています。

MODRINAE ONLINE STORE「戻り苗とは」(ソマノベース)より引用

(https://modrinae.somanobase.com/)

このサービスを提供している「ソマノベース」代表の奥川 季花(ときか)さんは、2011年の9月に発生した紀伊半島大水害を経験してから、高校、大学と土砂災害を防ぐ方法を探し続けて、その中で「森づくりの重要性」に気づいたそうです。

そして「土砂災害による人的被害ゼロ」を目標に、「ソマノベース」を立ち上げました。

このサービスの優れているところは、購入者が森林保全の課題を“自分事”で感じることができる参加型の仕組みを作ったところだと思います。

二年間、愛着を持って育てた苗木を山に戻すという「参加型のイミ消費」「参加型の社会貢献ビジネス」だと言えます。

参照:MODRINAE ONLINE STORE「戻り苗とは」(ソマノベース):2025年11月時点

https://modrinae.somanobase.com/

最後に

東急電鉄は「SOCIAL WOOD PROJECT」の一環として、「駅から始める未来の森づくり」という取り組みを始めています。

ソマノベースを協創バートナーとして、東急池上線4駅(五反田駅、旗の台駅、千鳥町駅、蒲田駅)で駅員さんなどが、駅でどんぐりから苗木を育て、約2年後に東京都多摩地区の森に植林する取り組みです。

SOCIAL WOOD PROJECT~駅から始める未来の森づくり(東急電鉄)より引用

(https://ii.tokyu.co.jp/withheart/news/swp_ikubyo)

代表の奥川さんのような若い方の思いが、社会貢献ビジネスとして広がっていくのは、頼もしい限りです。

起業の思いも語っている動画や記事のリンクを記しますので、皆さん是非ご覧になってください。

そして、我が家にも「MODRINAE」がやってきました。

2年間、観葉植物として手元で育てて、森林に戻ってたくましく育ってくれるを今から楽しみにしています。

参照:『戻り苗』未来に残す、新しい観葉植物。(ソマノベース):2025年11月時点

https://www.youtube.com/watch?v=wqJc0fr9OAc&t=3s

参照:MODRINAE ONLINE STORE「私たちについて」(ソマノベース):2025年11月時点

https://modrinae.myshopify.com/pages/%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

今回学んでほしいポイント

- 森林は「緑のダム」として災害を防ぐ役割を果たすこと

- デジタル技術が森林保全のあり方を変えていること

- 森林保護を「自分事」として捉え、行動を促すビジネス発想

株式会社Live and Learn 講師 DXビジネスエヴァンジェリスト

福島 仁志

ふくしま ひとし

[DXビジネス・プロフェッショナルレベル認定2023] 株式会社Live and Learn講師 東京都在住。 新卒でNTTに業務職として入社。 顧客応対業務やシステム開発、法人営業の業務に従事したのち、 2016年にNTTを早期退職。2017年より株式会社Live and Learnで主に研修講師やコンサルティング業務に従事。 「消費生活アドバイザー」「ITILエキスパート」「ビジネス法務エキスパート®」などの資格を持つ。 趣味はバレーボール、プロレス観戦など。