1500万年前の噴火痕跡と2030年に向けたコミットメント

この夏、紀伊半島南部を巡る旅に出たのですが、その際、熊野で南海トラフ地震の原因となるフィリピン海プレートの活動、大自然のダイナミックさを直接肌で感じる体験をしました。

この旅を通じ、防災への取り組みは不可欠だとの思いを新たにしました。前回のコラムでは、災害予測へのAIの活用などについて書きましたが、引き続き「防災」を別の視点から取り上げたいと思います。

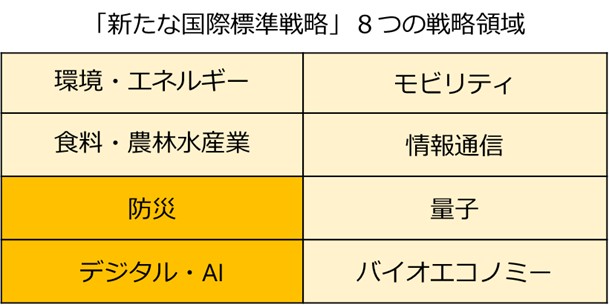

今年の6月、内閣府の知的財産戦略本部が公表した「新たな国際標準戦略」の中に、政府が重点的に支援する8つの戦略領域の一つとして、デジタル・人工知能(AI)と並んで、防災が盛り込まれ、国レベルで重要な戦略として位置づけられています。今回は「仙台防災枠組2015-2030」という国際的な防災指針の概要や、日本の地殻変動の歴史から見た災害の痕跡について書きたいと思います。

参照:「新たな国際標準戦略」のポイント(知的財産戦略本部):2025年11月時点https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/250603/siryou3.pdf

仙台防災枠組2015-2030

みなさん「仙台防災枠組2015-2030」をご存じでしょうか?

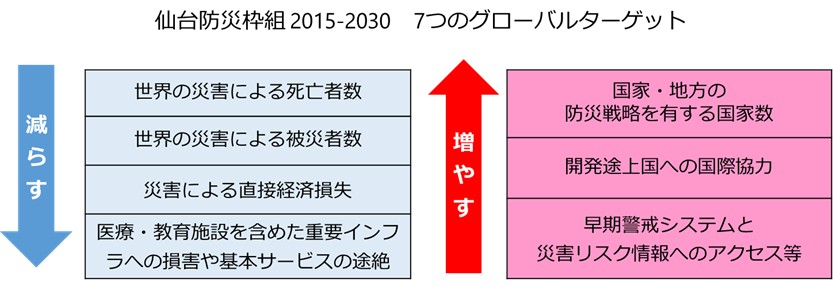

これは2015年に仙台市で開催された第3回国連防災世界会議で採択された国際的な指針で、「人命・暮らし・健康と,個人・企業・コミュニティ・国の経済的,物理的,社会的,文化的,環境的資産に対する災害リスク及び損失の大幅な削減」を目指すというものです。

同じく2015年に採択された、

・地球温暖化対策の国際的枠組みである「パリ協定」

・持続可能な開発目標である「SDGs」

と並ぶ国連の枠組みですが、残念ながら「パリ協定」や「SDGs」に比べると、知名度は高いとは言えません。

しかし、2030年を期限とする7つのグローバルターゲットや、4つの優先行動が定められており、私たちが真剣に取り組むべき重要な国際的約束です。

仙台防災枠組 2015-2030 4つの優先行動

| 1.災害リスクの理解 |

| 2.災害リスクを管理する災害リスク・ガバナンスの強化 |

| 3.強靭性のための災害リスク削減への投資 |

| 4.効果的な災害対応への備えの向上と、 復旧・復興過程における「より良い復興(Build Back Better) |

ほとんどのグローバルターゲットの期限は5年後である2030年に設定されています。

災害大国である日本こそ、「パリ協定」や「SDGs」と同等以上にPRし、この枠組みを国際標準化という具体的な行動に移し、経済的利益と国際貢献を両立させながら、防災分野で世界をリードしていくべきだと思います。

ARISE Japan(アライズジャパン)

その「仙台防災枠組」の趣旨に沿って活動しているのが、ARISE Japan(アライズジャパン)です。

これは2015年の採択直後に、日本の民間企業や団体によって設立された、防災・減災を推進するネットワークです。

活動計画(2023-2026年)には、次のような記述があります。

「重点分野:2024-2026 の重点分野を「防災・減災投資で企業の成長へ」とする。防災・減災投資はコストであるという認識を多くの企業が持っていることが、投資への大きな妨げとなっている。防災・減災投資は、企業が社会的責任を果たすだけでなく、長期的に企業価値を向上させ成長させることを伝えていく。」

多くの企業が「防災投資=コスト」と考えてしまうことが、防災への取り組みのハードルになっています。けれども実際には、社会的責任を果たすだけでなく、長期的に企業価値を高める投資でもあるのです。

この考え方がもっと広く浸透していくことを期待しています。

参照:アライズジャパンホームページ:2025年11月時点 https://www.ariseglobalnetwork.org/ja/join/network/arise-japan

参照:アライズジャパンホームページ「アライズジャパン2023-2026活動計画」:2025年11月時点

https://www.ariseglobalnetwork.org/media/108793/download?startDownload=20251028

人工衛星「だいち4号」のデータ活用

アライズジャパンに加盟する国内企業の例として、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)から、先進レーダ衛星「だいち4号」のデータ・サービス事業者として選定されたパスコの取り組みを紹介します。

「だいち4号」は、地殻・地盤変動による異変の早期発見、広域の災害状況把握、森林資源管理の高度化などに寄与するために打ち上げられた人工衛星で、図のようなミッションを担っています。

「だいち4号」の主要ミッション

| 豪雨時における迅速な被害把握 |

| 地震時の緊急観測による状況把握と復旧対策 |

| 火山活動の継続的な監視 |

| 全国の地殻変動を監視 |

| インフラ変位の監視 |

| 海洋状況把握への貢献 |

| LバンドSARを活かした森林監視 |

| 水稲の作付面積や生育状況の把握 |

「パスコが運営する ALOS 専用サイト」

(https://alos-pasco.com/alos-4/) より引用し、筆者が作成

パスコは、衛星画像データを活用したソリューション提供や、そのデータ販売、データ活用を推進しています。

詳しくは、下記のURLから参照してみてください。

参照:衛星活用特設サイト(パスコ):2025年11月時点https://www.pasco.co.jp/pickup/satellite/

約1500万年前の熊野カルデラ大噴火の痕跡を巡る

冒頭でも触れましたが、今年の夏休みを利用して、紀伊半島まで足を延ばしてきました。

私は日本列島の成り立ちにも興味があって、約1500万年前に紀伊半島で起きた巨大カルデラ噴火の痕跡を見ることが大きな目的でした。

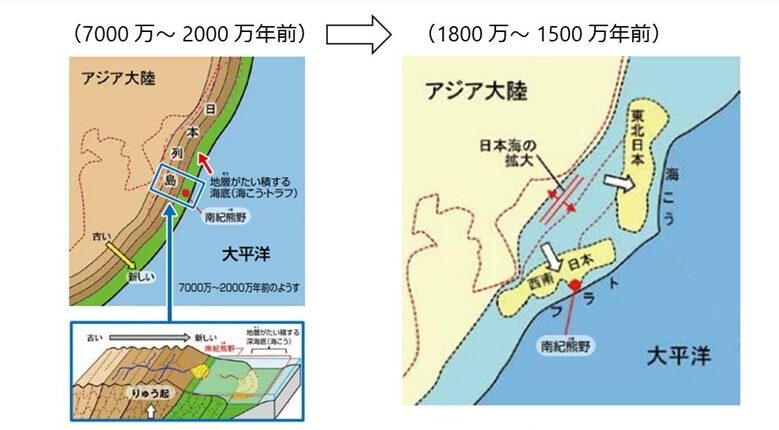

日本列島はユーラシア大陸から大地が引きちぎられたことがきっかけで生まれたのですが、それから南へ移動してきた日本列島と、南から北上していたフィリピン海プレートが、約1500万年前に衝突し、西日本各地で大規模なカルデラ噴火が発生しました。

日本列島の成り立ち

「南紀熊野ジオパークの地質と地形」P4、P5より引用し、筆者が加筆

(https://nankikumanogeo.jp/cms/wp_geopark/wp-content/uploads/project_handbook02.pdf)

その中でも、紀伊半島の熊野地方でのカルデラ噴火は、地球の歴史上でも最大規模の噴火で、その噴煙の影響で太陽光が遮られて、地球全体の気温が10℃以上下がったという説もあります。

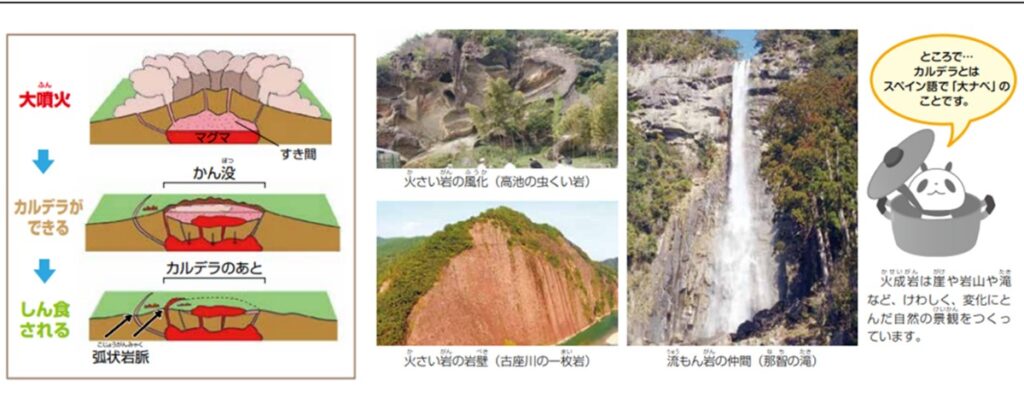

熊野カルデラ噴火とその影響でできた火成岩や火砕岩

「南紀熊野ジオパークの地質と地形」P6

(https://nankikumanogeo.jp/cms/wp_geopark/wp-content/uploads/project_handbook02.pdf)より引用

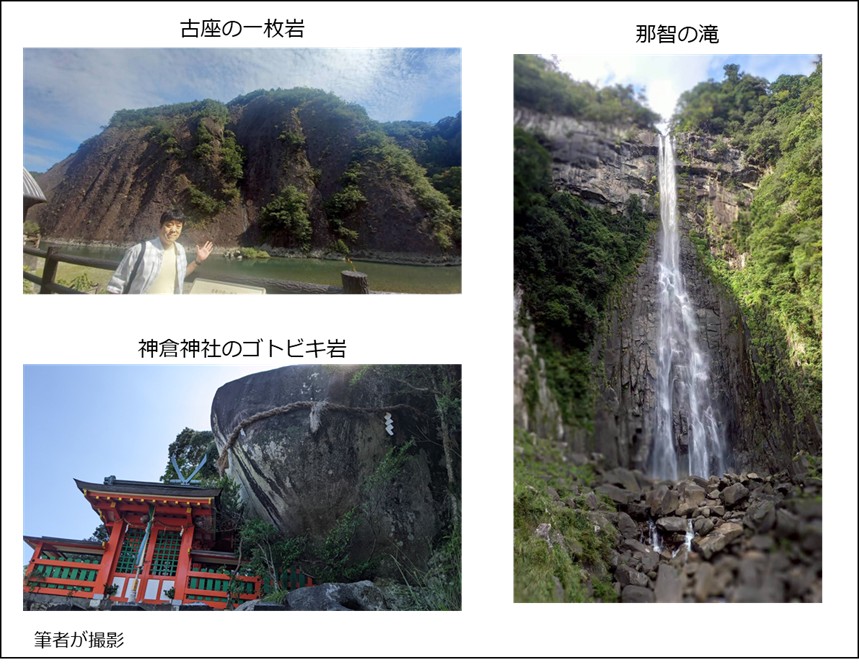

約1500万年前に発生した巨大カルデラ噴火を起源とする活動によって形成されたのが、

・古座川の一枚岩

・那智の滝

・神倉神社のゴトビキ岩 などです。

これらの岩は、この巨大カルデラ噴火の際に地下深くでマグマが冷えて固まった火成岩や火山灰などが固まってできた火砕岩からなっています。

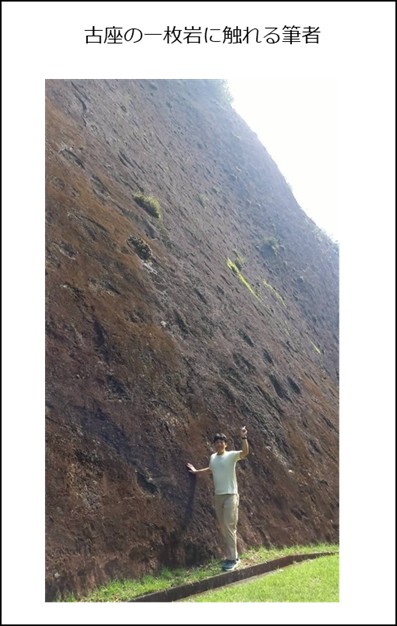

古座の一枚岩の前にある道の駅で、川の対岸にある一枚岩に直接触ることのできるスポットを教えてもらいました。

一枚岩は、その名の通り継ぎ目のない一つの岩でした。

実際に古座川の一枚岩に触れたとき、1500万年前の地球のダイナミックな活動を肌で感じることができました。

奈良教育大学のホームページにも、紀伊半島のカルデラ噴火のことがわかりやすく書かれています。

興味のある方は、参照してみてください。

参照:奈良教育大学ホームページ「1500万年前、紀伊半島は巨大火山地帯だった(理科教育講座 和田 穣隆)」:2025年11月時点

https://www.nara-edu.ac.jp/nakkyon_knowledge/blog/2022/04/1500.html

参照:「南紀熊野ジオパークの地質と地形」:2025年11月時点

https://nankikumanogeo.jp/cms/wp_geopark/wp-content/uploads/project_handbook02.pdf

火山の無い地域で湧く温泉

紀伊半島南部には、火山が無いにも関わらず豊かな温泉がカルデラ噴火の跡に沿って点在しています。

火山が無いのに温泉が湧く理由は、南海トラフに沈み込むフィリピン海プレートの熱によるものだそうです。

その一つが川湯温泉。私も宿に泊まり、プレートの熱を感じながら川沿いにある露天の温泉に浸かりました。自然の力を実感できる貴重な体験でした

12月頃から2月頃までの冬の期間には「仙人風呂」と呼ばれる自然の川の温泉に入ることができます。

参照:熊野本宮観光協会ホームページ「仙人風呂」:2025年11月時点 https://www.hongu.jp/onsen/kawayu/senninburo/

最後に

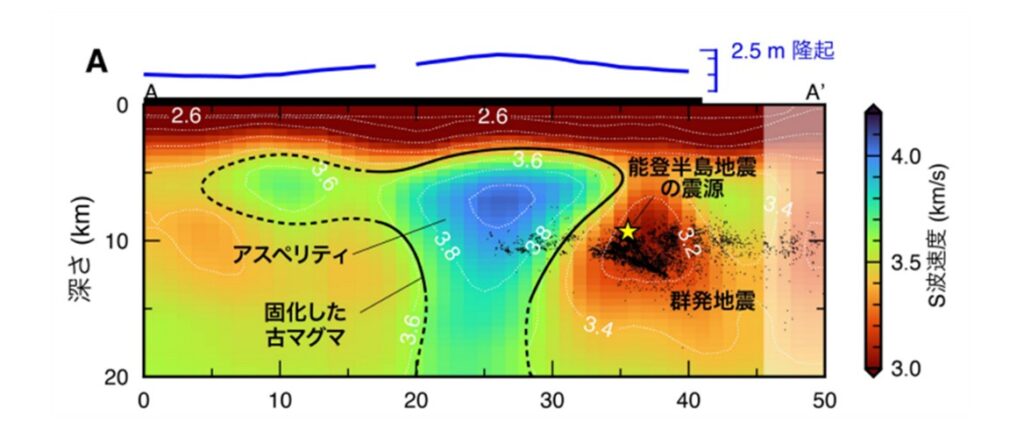

このように、紀伊半島南部を巡る旅は、南海トラフ地震の原因となるフィリピン海プレートの活動を、ダイレクトに肌で感じることができるものでした。東北大学大学院理学研究科地震・噴火予知研究観測センターのチームが、2024年1月に発生した能登半島地震の引き金となったのは、1500万年前の火山活動の供給源となったマグマが、地下で冷え固まったものである可能性が高いという発表を行いました。

1500万年前の日本列島の活動は、現代の私たちにも大きな影響を与えています。

図2.(A)1500万年以上前の火成岩の分布(産業技術総合研究所)

東北大学プレスリリース・研究成果

「能登地震、地下の『古マグマ』の破壊が引き金に 3年間継続した群発地震が大地震につながった要因を解明」図2(A)

(https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20251016_01web_noto.pdf) より引用

大きな災害を完全に防ぐことはできませんが、備えや新たなテクノロジーによって被害を減らすことはできます。

だからこそ、私たち一人ひとりが“自分のこと”として防災を考えることが大切だと思うのです。

参照:東北大学プレスリリース・研究成果

「能登地震、地下の「古マグマ」の破壊が引き金に 3年間継続した群発地震が大地震につながった要因を解明」:2025年11月時点

https://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20251016_01web_noto.pdf

今回学んでほしいポイント

- 「仙台防災枠組2015-2030」は、パリ協定やSDGsと並ぶ国連の国際枠組みであり、2030年までに成果を出す必要があること

- 防災・減災投資を「コスト」ではなく「企業価値を高める成長戦略」として捉えるべきだという視点

- 大災害を完全に防ぐことはできないが、備えによって被害を減らすことは可能であり、日本人一人ひとりが主体的に考える必要があること

株式会社Live and Learn 講師 DXビジネスエヴァンジェリスト

福島 仁志

ふくしま ひとし

[DXビジネス・プロフェッショナルレベル認定2023] 株式会社Live and Learn講師 東京都在住。 新卒でNTTに業務職として入社。 顧客応対業務やシステム開発、法人営業の業務に従事したのち、 2016年にNTTを早期退職。2017年より株式会社Live and Learnで主に研修講師やコンサルティング業務に従事。 「消費生活アドバイザー」「ITILエキスパート」「ビジネス法務エキスパート®」などの資格を持つ。 趣味はバレーボール、プロレス観戦など。