スタディサプリに学ぶ「教育のサブスクリプション」ビジネス

前回はU-NEXTを取り上げ、サブスクと都度課金を組み合わせた「ハイブリッド型デジタル商材」の仕組みを読み解きました。動画と電子書籍を統合したプラットフォーム設計が、ユーザーの満足度を高めると同時に安定した収益をもたらしていました。

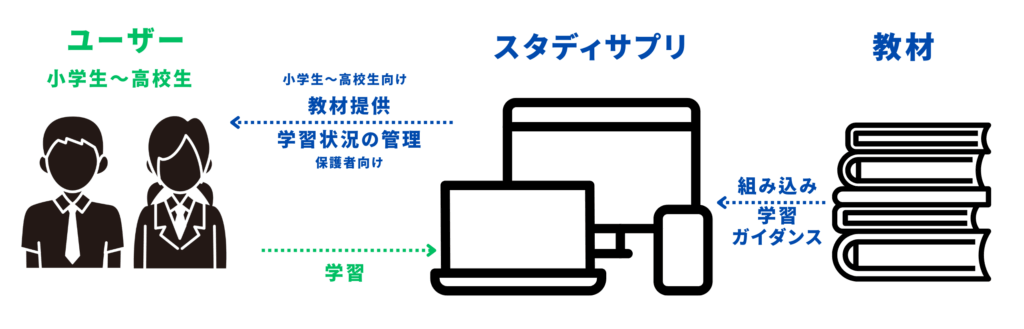

今回は前回同様「DXビジネス検定™公式テキスト」第12章「デジタル商材系」の事例として、教育サービス「スタディサプリ」を取り上げます。リクルートが提供するスタディサプリは、月額定額のサブスクリプション型で小中高の学習を支援するプラットフォームです。従来の教育のあり方を大きく変えた、そのデジタル構造を見ていきましょう。

(当サービスは大学受験、資格試験も網羅していますが、今回はサービス開始当初からあり、進化しているという意味で小中高における学習サービスを取り上げます)

教育の「定額制モデル」への転換

スタディサプリの最大の特徴は、学習を「月額980円(開始当初)」で利用できるサブスクリプション化に踏み切った点です。従来の塾や予備校は高額かつ地域依存のビジネスモデルでしたが、スタディサプリは定額制によって教育機会を全国に平準化しました。

このモデル構築のきっかけは、新潟県のある地方都市の高校生から後のスタディサプリ立ち上げメンバーが聞き取った「教育格差」にあったそうです。

その地方都市では、都市部の予備校に通うのに片道1時間以上、費用も高額で「裕福な家庭でなければ難しい」という現実がありました。こうした地域や経済の格差を埋める役割を果たしたのが、オンラインによる学習環境です。学校や自治体単位での導入も進み、個人契約が難しい子どもたちにも利用機会が広がっています。2011年にローンチされ、2020年末時点で有料会員は約157万人、導入校は全国2000校以上に達し、教育の基盤として定着しました。

引用:スタディサプリ https://studysapuri.jp/

学習PDCAを支えるデジタル設計

スタディサプリは単なる講義動画配信サービスではありません。学習進度や正答率を記録し、弱点を解析して復習問題を提示する「学習PDCA機能」を備えています。AIが出題・フィードバックを行い、一人ひとりに合わせた学習を実現します。

特徴的なのは、講義動画の視聴データを秒単位で解析している点です。離脱率の高い動画は改善・再撮影を行い、コンテンツ品質を常に更新。学習者が最後まで学び続けやすい環境を維持しています。さらにログ分析は、習熟度や興味関心を可視化し、個別の学習プランや進路指導に活かされる仕組みへと発展しています。

スマホとPCのシームレスな学習体験

スタディサプリはPCでもスマホでも利用可能で、学習履歴はクラウドで同期されます。自宅ではPCで講義を受け、通学中はスマホで演習問題に取り組むといった「生活動線に学習を組み込むユーザー体験」を実現しています。

マルチデバイス対応によって継続率が高まり、学習が日常の中で無理なく続けられる仕組みになっています。

教師・保護者とのエコシステム連携

スタディサプリは利用者本人の利用にとどまらず、教師・保護者を巻き込むエコシステムを構築しています。教師は学習ログをダッシュボードで確認し、指導計画に活用可能。保護者も進捗を見守ることができます。三者がデータを共有することで、従来よりも効率的で的確な学習支援が行えるようになりました。

実際にスタディサプリを導入した学校や塾では、学習成果の向上や最適な指導といった効果が報告されており、教育現場での満足度は高く、教員の負担軽減にもつながっています。

価格改定と持続可能性

スタディサプリは、開始当初は月額980円(税抜)という低価格でしたが、コンテンツ拡充や機能強化に伴い、2020年2月18日からベーシックコースが月額1,980円(税抜)に改定されました。

その後「志望校に応じた学習プラン」の導入、学習指導要領の改訂対応、英語学習動画やトレーニング機能の強化が行われ、演習問題や定着度確認テストも拡充されました。

一方で、経済的負担を軽減するため、自治体による費用補助や学校導入、キャンペーンや無料体験などの施策も展開されています。スタディサプリは「教育環境格差をなくす」という理念を掲げ、学習ログや習熟度、関心領域をデータで可視化し、個別最適な学びや進路指導を支援しています。

まとめ

スタディサプリは「定額制教育」という新しい市場を切り拓き、AIやデータ活用による個別最適化を実現しました。学習を生活動線に組み込み、学校や自治体を巻き込むことで社会的基盤へと進化しています。

サブスクリプションによる教育機会の全国平準化、学習ログを活用したPDCAとパーソナライズ、スマホとPCをまたぐマルチデバイス対応、教師・保護者を含むエコシステム、価格改定を通じて持続可能性を確保しています。これらを統合することで、単なる教育コンテンツ配信にとどまらず、学習体験そのものを再設計したDXの好例となりました。

これまで見てきたタイミーが「時間と仕事」、minneが「クリエイターとファン」、U-NEXTが「ユーザーとコンテンツ」を結んだように、スタディサプリは「学習者と教育教材」をつなぎ、教育体験をデジタルで再構築しています。

次回までの宿題

次回は、第13章「リアルビジネス+デジタル」の事例として、品・日用品の即配サービス「ONIGO(オニゴー)」を取り上げます。OMOやD2Cといった仕組みがどのように組み合わされているのか、ぜひ考えてみてください。

<vol.6に続く>

DXビジネスアンバサダー

岸 晶子

きし あきこ

都市銀行勤務後、出産を経て専業主婦に。3人の子育てが一段落した際にデジタルリスキリングを実施。その経験を活かしDXビジネス教育に関するコラム記事や大学向け教材作成などを手がける。

[…] <vol.5に続く> […]