ONIGOに学ぶ、オンラインとオフラインの融合による顧客価値

前回はスタディサプリを通じて、教育のサブスクリプションモデルと学習体験の再設計について考えました。

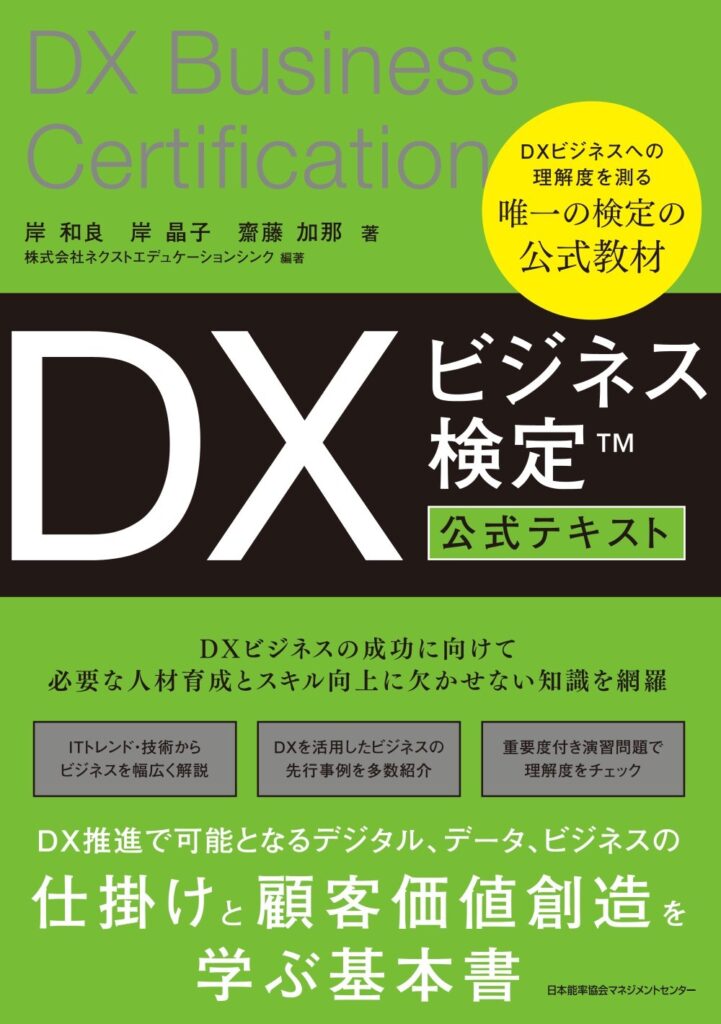

今回は「DXビジネス検定™公式テキスト」第13章「リアルビジネス+デジタル」の事例として、食品・日用品の即配サービス「ONIGO(オニゴー)」を取り上げます。

ONIGOはスタート当初「最短10分配送」というスピードインパクトで注目を集めたスピード配送モデルの代表格です(現在では「最短40分配送」に変更しています)。OMO(Online Merges with Offline)と物流改革を経営の軸に据え、柔軟にダークストア(配送専用の倉庫型店舗)から提携店舗モデルへ移行し、課金を工夫してモデル収益強化を進めた点が特徴です。

ダークストアから始まったスピード感ある「即配」

ONIGOは、当初、実店舗を持たず、都市部にダークストアを置き、アプリからの注文が入ると、そこを基地に即時配送する仕組みでサービスをスタートしました。

配送専門拠点(ダークストア)ごとに配達エリアを狭く設定したこと、倉庫内の棚配置・ピッキング・ルート設計を徹底的に効率化したことで、立ち上げ期には「10分配送」というスピードを実現しました。

ユーザーはアプリを開いて欲しい商品を選ぶだけ。リアルタイムで在庫が反映されるため、売り切れのリスクを最小限に抑えられる。この「スムーズな買い物体験」「待ち時間ゼロ」の顧客体験が、都市部の共働き世帯や若年層を中心に受け入れられ、食品配送市場で受け入れられました。

引用:ONIGO https://onigo.co.jp/

時流の変化に合わせた「提携店舗型」への見直し

しかし、拠点数拡大を伴う「自社ダークストア型」には、高い不動産コスト・設備投資・物流運営コストという課題があります。

次第にONIGOはスーパーやコンビニといった既存の小売店舗を拠点として活用する「提携店舗型」へと戦略をシフトしました。

たとえば、ローソンストア100などの店舗のバックヤードに在庫を置き、そこからONIGOのピッカーが商品を集めて配送する「間借り型」モデルが進んでいます。

提携スーパー側が店舗在庫を管理・更新し、定期的にONIGOのシステムへ在庫情報を反映。ONIGOは受注処理・ピッキング・配送を担うという分担体制で、新たなダークストア設置投資を抑えながら配達エリアの拡大を可能にしました。

提携店舗方式では店舗の在庫を活用するため、主要品目については、「価格を店頭とほぼ同水準」に設定できるようになり、価格競争力も向上しています。提携先スーパーにとっても、ONIGOのネットワークに乗ることで販売機会が拡大するため、双方にとってメリットのあるエコシステムが形成されています。

市場や環境の変化に合わせてモデルを柔軟に変化させることができた点も、ONIGOの強さといえます。

OMOを支えるUX・UIとデジタル構造

ONIGOのアプリは、ユーザー側に立ったシンプルなUI/UXが特長です。

数タップで注文から決済まで完結し、在庫と配送状況がリアルタイムで可視化されることで、ユーザー側の“届くまでの不安”を最小化しています。

また、アプリの操作性として、過去の注文をもとに再購入しやすくする機能がレビュー等で評価されており、将来的なレコメンド活用も期待されます。

位置情報と在庫情報をリアルタイムで連携することで、最寄り拠点からの最短ルート配送が可能になり、「デジタルとフィジカルが自然に融合した購買体験」を実現しています。

課金モデルによる収益基盤

ONIGOの成長を支えるもう一つの柱が、多様な決済手段を含む課金モデルです。

配送の便利さでユーザーを惹きつけ、ポイントプログラムへの加入を促し、クーポンや優先配送といった特典を付与することで顧客の囲い込みを狙います。

単発利用ではなく、習慣化によってLTV(顧客生涯価値)を高める仕組みを構築しています。

決済手段としてクレジットカード、キャリア決済、Apple Payなど揃えることで顧客をつかみ、大量の決済・購買データの統合・分析によって顧客理解を深め、レコメンド精度やマーケティング最適化にもつなげています。

価格面でも「店頭と同等水準」という方針によって、定額配送との組み合わせで気軽に使いやすい設計になっています。

柔軟性が生み出す「持続可能なモデル」

スピード配送市場は世界的にも競争が激しく、欧米では撤退事例も少なくありません。

ONIGOは、初期フェーズではスピード重視のダークストア型で強い顧客体験を作り込み、拡大フェーズでは提携店舗型への移行でコストのコントロールと成長を両立する方向というモデル転換を行ってきました。

OMO、レコメンド、API連携、課金モデル、LTV最大化という複数のDX要素を統合しながら、生活者の「今すぐ欲しい」というニーズに応える仕組みを進化させています。

まとめ

ONIGOの成功要因は、「速さ」そのものにあるのではなく、「オンラインとオフラインの融合による顧客価値向上」にあります。

当初はダークストア型での配送で顧客体験を向上させ、時流に合わせて提携店舗型へと移行することで、スピードと持続可能性を両立。

多様な課金モデルにより安定的な収益構造を築いています。

これまで見てきたタイミーが「時間と仕事」、minneが「クリエイターとファン」、U-NEXTが「ユーザーとコンテンツ」、スタディサプリが「学習者と教材」を結んだように、

ONIGOは「生活者とリアルなモノ」を最短距離で結び、購買体験そのものを再構築しています。

市場環境に応じた柔軟なモデル転換力は、今後非常に重要な視点になるでしょう。

次回までの宿題

次回は「DXビジネス検定™公式テキスト」14章「リアルビジネス」からホームセンターのCAINZを取り上げます。リアル店舗を軸としたOMO戦略、SPA方式での新商品展開。次回までに皆さんもぜひCAINZのビジネスモデルのポイントについて考えてみてください。

<vol.7に続く>

DXビジネスアンバサダー

岸 晶子

きし あきこ

都市銀行勤務後、出産を経て専業主婦に。3人の子育てが一段落した際にデジタルリスキリングを実施。その経験を活かしDXビジネス教育に関するコラム記事や大学向け教材作成などを手がける。